Der 12. Juni ist der internationale Tag gegen Kinderarbeit. Zwölf Einzelschicksale zeigen die raue Wirklichkeit von Kindern, die gefährliche oder ausbeuterische Arbeit verrichten. Ausserdem lesen Sie die neusten Entwicklungen zum Thema und erhalten Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Die aktuelle Situation

Die Weltgemeinschaft hat sich mit der Agenda 2030 auf das Ziel Nr. 8.7 geeinigt, jegliche Form der Kinderarbeit, bis zum Jahr 2025 vollständig abzuschaffen. Trotz erheblicher Verbesserung bei der Reduzierung der Kinderarbeit in den letzten zwei Jahrzehnten zeigen die jüngsten Daten, dass der weltweite Fortschritt seit 2016 stagniert. Konflikte, Krisen und die COVID-19-Pandemie haben viele Familien in die Armut gestürzt und das Risiko für Kinderarmut wieder erhöht.

2020 waren rund 63 Millionen Mädchen und 97 Millionen Buben von Kinderarbeit betroffen. Die Auswirkungen von COVID-19 gefährden weitere neun Millionen Kinder. Damit ist fast jedes zehnte Kind weltweit von Kinderarbeit betroffen. Etwas mehr als die Hälfte der betroffenen Kinder ist noch nicht einmal zwölf Jahre alt. Am verheerendsten ist die Lage in Afrika, gefolgt von Asien. Buben sind dabei häufiger von Kinderarbeit betroffen als Mädchen. Allerdings verrichten Mädchen häufiger Aufgaben im Haushalt und bleiben damit in Statistiken oft unberücksichtigt.

Es muss nicht per se schlecht sein, wenn Kinder ihren Eltern auf dem Feld, auf dem Markt oder im Laden mithelfen. Ganz im Gegenteil kann es für die Entwicklung eines Kindes förderlich sein, wenn es im Haushalt hilft und Verantwortung übernimmt. Aber: Die Arbeit muss dem Alter des Kindes entsprechen und darf weder gefährlich noch ausbeuterisch sein. Sobald sie die körperliche oder seelische Entwicklung des Kindes schädigen und sie vom Schulbesuch abhalten, verstossen diese Tätigkeiten gegen die Kinderrechtskonvention. Man spricht dann von Kinderarbeit, die verboten ist und abgeschafft gehört.

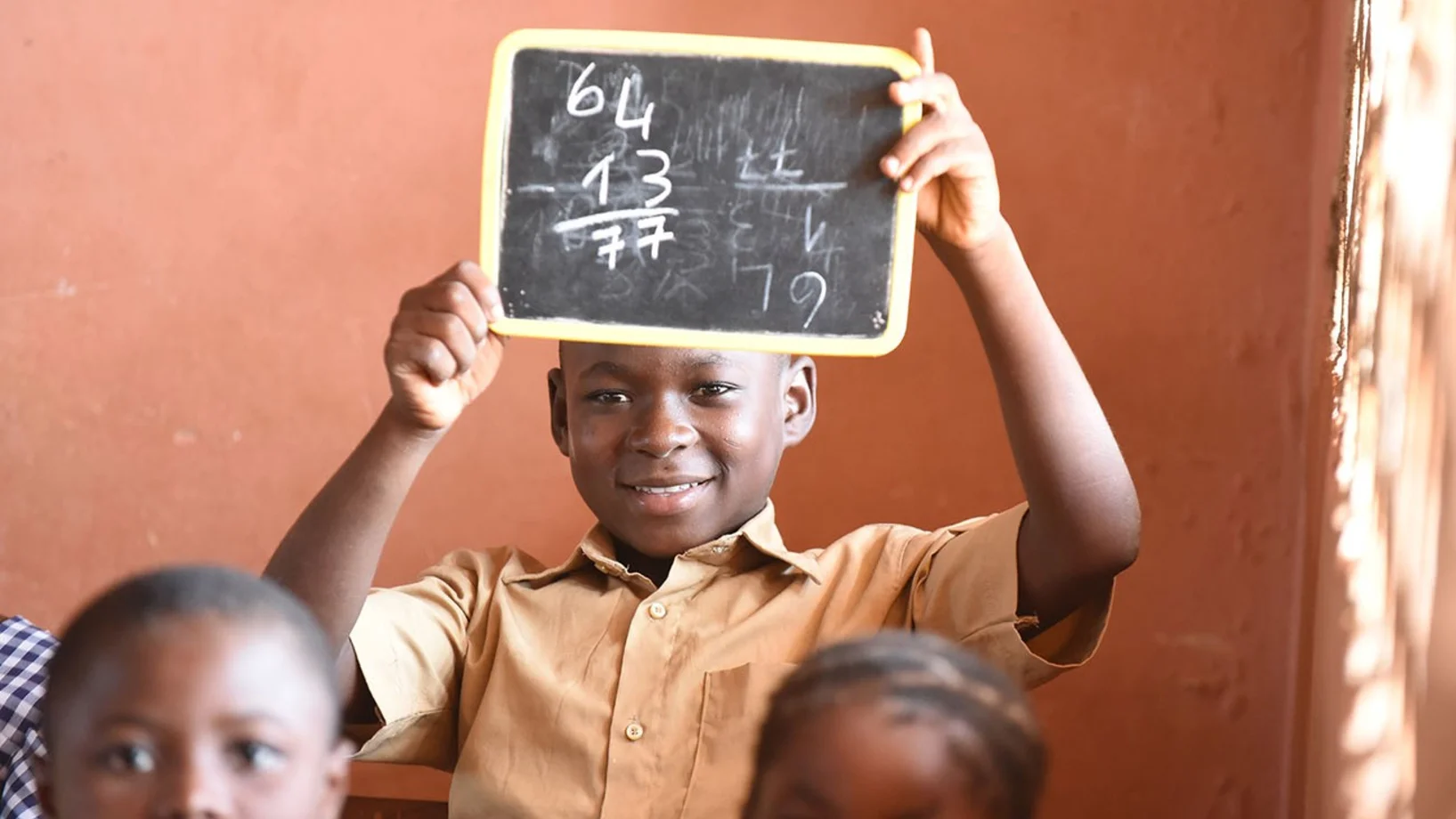

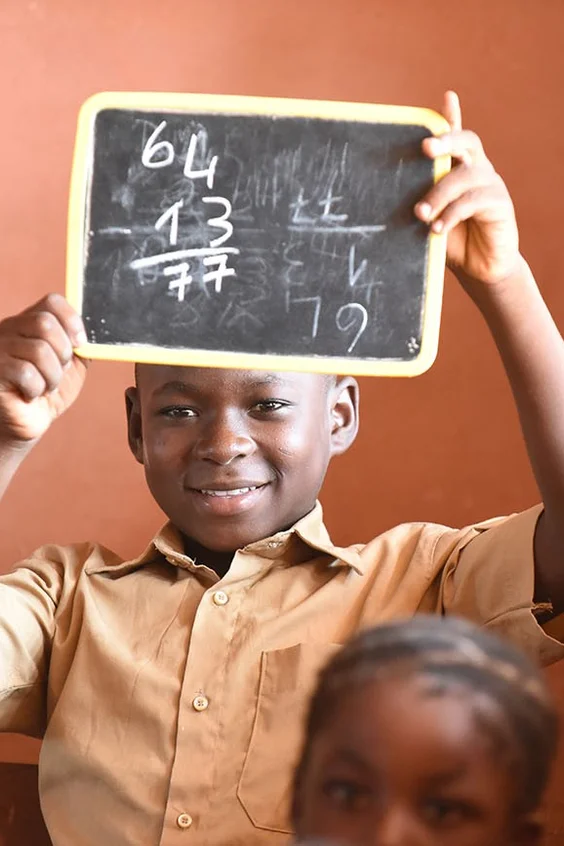

Schule ist ein Muss

Weltweit gehen rund 53 Millionen Kinder, die Kinderarbeit verrichten, nicht zur Schule. Und Abermillionen Kinder besuchen zwar den Schulunterricht, arbeiten aber nebenbei hart. Diese Doppelbelastung ist für die meisten Kinder oft zu viel. Die Folge: Sie brechen die Schule entweder vorzeitig ab oder ihre Leistungen lassen im Vergleich mit anderen Kindern, die nicht parallel zur Schule arbeiten müssen, deutlich nach. Damit schwindet die Chance für eine bessere Zukunft und auf eine fair bezahlte Arbeit.

Haupttreiber Armut

Die Hauptursache für Kinderarbeit ist Armut. Viele Eltern haben indes oft keine andere Wahl als ihre Kinder auf Plantagen, Müllhalden oder in Fabriken und Minen zu schicken, damit die Familie über die Runden kommt. Und sie sehen oft auch nichts Schlechtes darin. Denn wenn es ums nackte Überleben geht, denkt niemand zunächst an die Schuldbildung der Kinder. Solange es auf dieser Welt Armut gibt, wird Kinderarbeit weiterhin existieren.

Kinderarbeit nimmt in absoluten Zahlen wieder zu

Weltweit stagniert die Kinderarbeit seit 2016. Der prozentuale Anteil der Kinder in Kinderarbeit blieb während des letzten Erhebungszeitraums zwischen 2016 und 2020 unverändert (jedes 10. Kind war davon betroffen), während die absolute Zahl der Kinder in Kinderarbeit um über acht Millionen anstieg. Ebenso blieb der prozentuale Anteil der Kinder, die gefährliche Arbeit ausüben, nahezu unverändert, stieg aber in absoluten Zahlen um 6,5 Millionen Kinder an.

Dramatische Lage in der Subsahara Zone

Kinderarbeit ist regional unterschiedlich verteilt: Während in Asien, Lateinamerika und in der Pazifik-Region Kinderarbeit seit ein paar Jahren rückläufig ist, legt die Kinderarbeit insbesondere in der Subsahara-Zone (unterhalb der Sahara) hingegen wieder zu. Jedes fünfte Kind in Afrika verrichtet Kinderarbeit. Insbesondere in Gegenden, wo bewaffnete Konflikte, Dürren oder heftige Regenfälle der Bevölkerung zu schaffen machen, treibt die tägliche Not die Kinder zur Arbeit. Auch im Nahen Osten haben in Folge der Konflikte in Syrien und Jemen die Zahl der minderjährigen Arbeitskräfte unter den Flüchtlingen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.

Vorwiegend im Landwirtschaftssektor

70% der Kinder arbeiten in der Landwirtschaft, zu der die Fischerei, die Forstwirtschaft oder die Viehzucht zählt. Im Dienstleistungssektor sind rund 20% der Kinder beschäftigt, etwa als Dienstboten oder Haushaltshilfen, oder im Sexgewerbe, das zunehmend auch online stattfindet. Im Industriesektor sind 10% der Kinder tätig, einschliesslich im Bergbau. Über zwei Drittel der Kinder arbeiten jedoch im Familienverbund: Sie bestellen entweder das Feld, hüten Tiere oder helfen im familieneigenen Betrieb mit. Oft arbeiten die Kinder zwölf Stunden am Tag oder länger und erhalten für ihre Arbeit grundsätzlich keinen Lohn.

Wege aus der Kinderarbeit

Der beste Schutz vor Kinderarbeit liegt in der Bekämpfung der Armut, denn wachsende Armut führt in aller Regel auch zu mehr Kinderarbeit. Dafür muss die soziale Absicherung für Kinder und Familien gefördert werden. Weltweit sind 1,77 Milliarden Kinder von fehlenden Sozialleistungen betroffen. Soziale Absicherung ist ein universelles Menschenrecht und eine Voraussetzung für eine Welt ohne Armut.

Weiter braucht es bessere Arbeitsbedingungen für die Erwachsenen. Das beinhaltet auch besser Löhne für die Angestellten. Denn nur wer genug verdient, kann seine Familie ernähren und ist nicht darauf angewiesen, dass seine Kinder arbeiten müssen, um das Überleben der Familie zu sichern. Zudem würde eine konsequente Förderung der Geburtenregistrierung Kinderarbeit vorbeugen. Denn sobald ein Kind überhaupt offiziell existiert, wird die Gefahr, dass es ausgebeutet wird, verkleinert. Nicht zuletzt müssen mehr Mittel für die Bildung bereitgestellt sowie die Rückkehr aller Kinder zur Schule sichergestellt werden.

Unternehmen in die Pflicht nehmen

Nebst Regierungen, die entsprechende Gesetze gegen Kinderarbeit und zum Schutz der Kinderrechte schaffen und wirksam umsetzen müssen, sind auch Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Denn sie tragen eine grosse gesellschaftliche Verantwortung. UNICEF hat hierfür zusammen mit dem «Global Compact» und «Save the Children» insgesamt zehn Leit-Prinzipien geschaffen, die vorgeben, wie Unternehmen Kinderrechte besser respektieren können. So muss sich ein Unternehmen etwa bewusst machen, dass seine Tätigkeiten weit reichende negative Auswirkungen auf eine breite Anzahl von Kinderrechten haben kann und, dass es entsprechende Gegenmassnahmen ergreifen muss. Darunter fällt etwa, dass ein Unternehmen seinen Mitarbeitenden faire Arbeitsbedingungen gewährleistet oder dass es sicherstellt, dass die Gesundheit aller Mitarbeitenden geschützt ist.